|

ÍNDICE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Nº 87 |

|

|

|

|

|

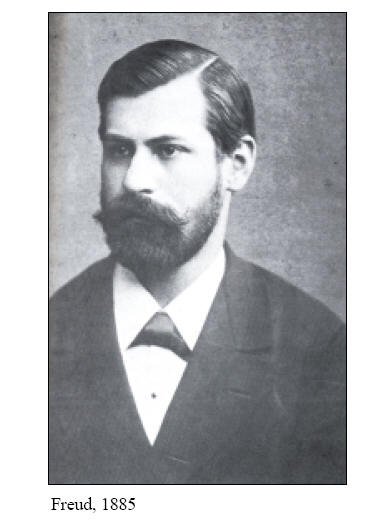

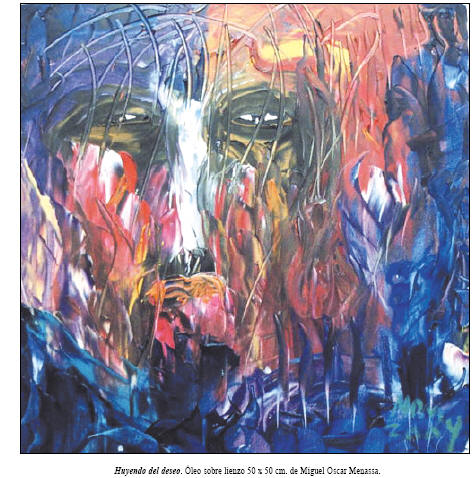

Autorretrato. |

Mi estudio sobre El porvenir de una ilusión,

lejos de estar dedicado principalmente a las fuentes más profundas del

sentido religioso, se refería más bien a lo que el hombre común concibe

como su religión, al sistema de doctrinas y promisiones que, por un

lado, le explican con envidiable integridad los enigmas de este mundo, y

por otro, le aseguran que una solícita Providencia guardará su vida y

recompensará en una existencia ultraterrena las eventuales privaciones

que sufra en ésta. El hombre común no puede representarse esta

Providencia sino bajo la forma de un padre grandiosamente exaltado, pues

sólo un padre semejante sería capaz de comprender las necesidades de la

criatura humana, conmoverse ante sus ruegos, ser aplacado por las

manifestaciones de su arrepentimiento. Todo esto es a tal punto

infantil, tan incongruente con la realidad, que el más mínimo sentido

humanitario nos tornará dolorosa la idea de que

la gran mayoría de los mortales jamás podría elevarse por semejante

concepción de la vida. Más humillante aún es reconocer Volvamos al hombre común y a su religión, la única que había de llevar este nombre. Al punto acuden a nuestra mente las conocidas palabras de uno de nuestros grandes poetas y sabios, que nos hablan de las relaciones que la religión guarda con el arte y la ciencia. Helas aquí: Quién posee

Ciencia y Arte

GOETHE (De “poesías póstumas”) |

|

|

|

|

|

|

|

En incontables ocasiones se ha planteado la

cuestión del objeto que tendría la vida humana, sin que jamás se le haya

dado respuesta satisfactoria, y quizá ni admita tal respuesta. Muchos de

estos inquisidores se apresuraron a agregar que si resultase que la vida

humana no tiene objeto alguno perdería todo el valor ante sus ojos. Pero

estas amenazas de nada sirven: parecería más bien que se tiene el

derecho de rechazar la pregunta en sí, pues su razón de ser

probablemente emane de esa vanidad antropocéntrica, cuyas múltiples

manifestaciones ya conocemos. Jamás se pregunta acerca del objeto de la

vida de los animales, salvo que se le identifique con el destino de

servir al hombre. Pero tampoco esto es sustentable, pues son muchos los

animales con los que el hombre no sabe qué emprender –fuera de

describirlos, clasificarlos y estudiarlos– e incontables especies aun

han declinado servir a este fin, al existir y desaparecer mucho antes de

que el hombre pudiera observarlas. Decididamente, sólo la religión puede

responder al interrogante sobre la finalidad de la

Abandonemos por ello la cuestión precedente

y encaremos esta otra más modesta: ¿qué fines y propósitos de vida

expresan los hombres en su propia conducta; qué esperan de la vida, qué

pretenden alcanzar en ella? Es difícil equivocar la respuesta: aspiran a

la felicidad, quieren llegar a ser felices, no quieren dejar de serlo.

Esta aspiración tiene dos fases: un fin positivo y otro negativo; por un

lado evitar el dolor y el displacer; por el otro, experimentar intensas

sensaciones placenteras. En sentido estricto, el término “felicidad”

sólo se aplica al segundo fin. De acuerdo con esta dualidad del objetivo

perseguido la actividad humana se despliega en dos sentidos, según trate

de alcanzar –prevaleciente o exclusivamente– uno u otro de aquellos

fines. Para soportarla, no podemos pasarnos sin lenitivos (“No se puede prescindir de las muletas”, nos ha dicho Theodor Fontane). Los hay quizá de tres especies: distracciones poderosas que nos hacen parecer pequeña nuestra miseria; satisfacciones sustitutivas que la reducen, narcóticos que nos tornan insensibles a ella. Alguno cualquiera de estos remedios nos es indispensable. Voltaire alude a las distracciones cuando en Candide formula a manera de envío el consejo de cultivar nuestro jardín, también la actividad científica es una diversión semejante. Las satisfacciones sustitutivas como nos la ofrece el arte son, frente a la realidad, ilusiones, pero no por ello menos eficaces psíquicamente, gracias al papel que la imaginación mantiene en la vida anímica. En cuando a los narcóticos, influyen sobre nuestros órganos y modifican su quimismo. No es fácil indicar el lugar que en esta serie corresponde a la religión. Tendremos que buscar, pues, un acceso más amplio al asunto.

|

de cuya adecuación y eficiencia no cabe dudar, por más que su programa esté en pugna con el mundo entero, tanto con el macrocosmos como con el microcosmos. Este programa ni siquiera es realizable, pues todo el orden del universo se le opone, y aun estaríamos por afirmar que el plan de la “Creación” no incluye el propósito de que el hombre sea “feliz”. Lo que en el sentido más estricto se llama felicidad, surge de la satisfacción, casi siempre instantánea, de necesidades acumuladas que han alcanzado elevada tensión, y de acuerdo con esta índole sólo puede darse como fenómeno episódico. Toda persistencia de una situación anhelada por el principio del placer sólo proporciona una sensación de tibio bienestar, pues nuestra disposición no nos permite gozar intensamente sino el contraste, pero sólo en muy escasa medida lo estable. Así nuestras facultades de felicidad están ya limitadas en principio por nuestra propia constitución. En cambio, nos es mucho menos difícil experimentar la desgracia. El sufrimiento nos amenaza por tres lados: desde el propio cuerpo que, condenado a la decadencia y a la aniquilación, ni siquiera puede prescindir de los signos de alarma que representan el dolor y la angustia; del mundo exterior, capaz de encarnizarse en nosotros con fuerzas destructoras omnipotentes e implacables; por fin, de las relaciones con otros seres humanos. El sufrimiento que emana de esta última fuente quizá nos sea más doloroso que cualquier otro, tendemos a considerarlo como una adición más o menos gratuita, pese a que bien podría ser un destino tan ineludible como el sufrimiento de distinto origen. No nos extrañe, pues, que bajo la presión de tales posibilidades de sufrimiento, el hombre suele rebajar sus pretensiones de felicidad (como, por otra parte, también el principio del placer se transforma, por influencia del mundo exterior, en el más modesto principio de la realidad); no nos asombra que el ser humano ya se estime feliz por el mero hecho de haber escapado a la desgracia, de haber sobrevivido al sufrimiento, que, en general, la finalidad de evitar el sufrimiento relegue a segundo plano la de lograr el placer. La reflexión demuestra que las tentativas destinadas a alcanzarlo pueden llevarnos por caminos muy distintos, recomendados todos por las múltiples escuelas de la sabiduría humana y emprendidos alguna vez por el ser humano. En primer lugar, la satisfacción ilimitada de todas las necesidades se nos impone como norma de conducta más tentadora, pero significa preferir el placer a la prudencia, y a poco de practicarla se hacen sentir sus consecuencias. Los otros métodos, que persiguen ante todo la evitación del sufrimiento, se diferencian según la fuente de displacer a que conceden máxima atención. Existen entre ellos procedimientos extremos y moderados; algunos unilaterales, y otros que atacan simultáneamente varios puntos. El aislamiento voluntario, el alejamiento de los demás, es el método de protección más inmediato contra el sufrimiento susceptible de originarse en las relaciones humanas. Es claro que la felicidad alcanzable por tal camino no puede ser la de la quietud. Contra el temible mundo exterior sólo puede uno defenderse mediante una forma cualquiera de alejamiento si pretende solucionar este problema únicamente para sí. Existe, desde luego otro camino mejor: pasar al ataque contra la Naturaleza y someterla a la voluntad del hombre, como miembro de la comunidad humana, empleando la técnica dirigida por la ciencia; así se trabaja con todos por el bienestar de todos. Pero los más interesantes preventivos del sufrimiento son los que tratan de influir sobre nuestro propio organismo, pues en última instancia todo sufrimiento no es más que una sensación; sólo existe en tanto lo sentimos, y únicamente lo sentimos en virtud de ciertas disposiciones de nuestro organismo. El más crudo, pero también el más efectivo de los métodos destinados a producir tal modificación, es el químico: la intoxicación.

No creo que nadie haya comprendido su

mecanismo, pero es evidente que existen ciertas sustancias extrañas al

organismo cuya presencia en la sangre o en los tejidos nos proporciona

directamente sensaciones placenteras, modificando además las condiciones

de nuestra sensibilidad, de manera tal que

|

|

|

|

|

Es muy lamentable que este cariz tóxico de los procesos mentales se haya sustraído hasta ahora a la investigación científica. Se atribuye tal carácter benéfico a la acción de los estupefacientes en la lucha por la felicidad y en la prevención de la miseria, que tanto los individuos como los pueblos les han reservado un lugar permanente en su economía libidinal. No sólo se les debe el placer inmediato, sino también una muy anhelada medida de independencia frente al mundo exterior. Los hombres saben que con ese “quitapenas” siempre podrán escapar al peso de la realidad, refugiándose en un mundo propio que ofrezca mejores condiciones para su sensibilidad. También se sabe que es precisamente esta cualidad de los estupefacientes la que entraña su peligro y su nocividad. En ciertas circunstancias aun llevan la culpa de que se disipen estérilmente cuantiosas magnitudes de energía que podrían ser aplicadas para mejorar la suerte humana. Sin embargo, la complicada arquitectura de nuestro aparato psíquico también es accesible a toda una serie de otras influencias.

La satisfacción de los instintos,

precisamente porque implica tal felicidad, se convierte en causa de

intenso sufrimiento cuando el mundo exterior nos priva de ella,

negándonos la satisfacción de nuestras necesidades. Por consiguiente,

cabe esperar que al influir sobre estos impulsos instintivos evitaremos

buena parte del sufrimiento. Pero esta forma de evitar el dolor ya no

actúa sobre el aparato sensitivo, sino que trata de dominar las mismas

fuentes internas de nuestras necesidades, consiguiéndolo en grado

extremo al aniquilar los instintos, como lo enseña la sabiduría oriental

y lo realiza la práctica del yoga. Desde luego, lograrlo significa al

mismo tiempo abandonar

Otra técnica para evitar el sufrimiento recurre a los desplazamientos de la libido previstos en nuestro aparato psíquico y que confieren gran flexibilidad a su funcionamiento. El problema consiste en reorientar los fines instintivos, de manera tal que eluden la frustración del mundo exterior. La sublimación de los instintos contribuye a ello, y su resultado será óptimo si se sabe acrecentar el placer del trabajo psíquico e intelectual. En tal caso el destino poco puede afectarnos. Las satisfacciones de esta

|

clase, como la que el artista experimenta en

la creación, en la encarnación de sus fantasías; la del investigador en

la solución Pero el punto débil de este método reside en que su aplicabilidad no es general, en que sólo es accesible a pocos seres, pues presupone disposiciones y aptitudes peculiares que no son precisamente habituales, por lo menos en medida suficiente. Y aun a estos escasos individuos no puede ofrecerles una protección completa contra el sufrimiento; no los reviste con una coraza impenetrable a las flechas del destino y suele fracasar cuando el propio cuerpo se convierte en fuente de dolor. (1693) La tendencia a independizarse del mundo exterior, buscando las satisfaccioens en los procesos internos, psíquicos, manifestada ya en el procedimiento descrito, se denota con intensidad aún mayor en el que sigue. Aquí, el vínculo con la realidad se relaja todavía más; la satisfacción se obtiene en ilusiones que son reconocidas como tales, sin que su discrepancia con el mundo real impida gozarlas. El terreno del que proceden estas ilusiones es el de la imaginación, terreno que otrora, al desarrollarse el sentido de la realidad, fue sustraído expresamente a las exigencias del juicio de realidad, reservándolo para la satisfacción de deseos difícilmente efectuables. A la cabeza de estas satisfacciones imaginativas se encuentra el goce de la obra de arte, accesible aun al carente de dotes creadoras, gracias a la mediación del artista. Quién sea sensible a la influencia del arte no podrá estimarla en demasía como fuente de placer y como consuelo para las congojas de la vida. Mas la ligera narcosis en que nos sumerge el arte sólo proporciona un refugio fugaz ante los azares de la existencia y carece de poderío suficiente como para hacernos olvidar la miseria real.

Más enérgica y radical es la acción de otro

procedimiento: el que ve en la realidad al único enemigo, fuente de todo

sufrimiento, que nos torna intolerable la existencia y con quien, por

consiguiente, es preciso romper toda relación si se pretende ser

(1693) Cuando falta una vocación especial que imponga una orientación imperativa a los intereses vitales, el simple trabajo de los oficios manuales, accesible a todo el mundo, puede desempeñar la función que tan sabiamente aconseja Voltaire. Es imposible considerar adecuadamente en una exposición concisa la importancia del trabajo en la economía libidinal. Ninguna otra técnica de orientación vital liga al individuo tan fuertemente a la realidad como la acentuación del trabajo, que por lo menos lo incorpora sólidamente a una parte de la realidad, a la comunidad humana. La posibilidad de desplazar al trabajo y a las relaciones humanas con él vinculadas una parte muy considerable de los componentes narcisistas, agresivos y aun eróticos de la libido, confiere a aquellas actividades un valor que nada cede en importancia al que tienen como condiciones imprescindibles para mantener y justificar la existencia social. La actividad profesional ofrece particular satisfacción cuando ha sido libremente elegida, es decir, cuando permite utilizar, mediante la sublimación, inclinaciones preexistentes y tendencias instintuales evolucionadas o constitucionalmente reforzadas. No obstante, el trabajo es menospreciado por el hombre como camino a la felicidad. No se precipita a él como a otras fuentes de goce. La inmensa mayoría de los seres sólo trabajan bajo el imperio de la necesidad, y de esta natural aversión humana al trabajo se derivan los más dificultosos problemas sociales.

|

|

|

|

|

feliz en algún sentido. El ermitaño vuelve la espalda a este mundo y nada quiere tener que hacer con él. Pero también se puede ir más lejos, empeñándose en transformarlo, construyendo en su lugar un nuevo mundo en el cual queden eliminados los rasgos más intolerables, sustituidos por otros adecuados a los propios deseos. Quien en desesperada rebeldía adopte este camino hacia la felicidad, generalmente no llegará muy lejos, pues la realidad es la más fuerte. Se convertirá en un loco a quien pocos ayudarán en la realización de sus delirios. Sin embargo, se pretende que todos nos conducimos, en uno u otro punto, igual que el paranoico, enmendando algún cariz intolerable del mundo mediante una creación desiderativa e incluyendo esta quimera en la realidad. Particular importancia adquiere el caso en que numerosos individuos emprenden juntos la tentativa de procurarse un seguro de felicidad y una protección contra el dolor por medio de una transformación delirante de la realidad. También las religiones de la Humanidad deben ser consideradas como semejantes delirios colectivos. Desde luego, ninguno de los que comparten el delirio puede reconocerlo jamás como tal.

No creo que sea completa esa enumeración de

los métodos con que el hombre se esfuerza por conquistar la felicidad y

alejar el sufrimiento, también sé que el mismo material se presta a

otras clasificaciones. Existe un método que todavía no he mencionado; no

porque lo haya olvidado, sino porque aún ha de ocuparnos en otro

respecto. ¡Cómo podríase olvidar precisamente esta técnica del arte de

vivir! Se distingue por la más curiosa combinación de rasgos

característicos. Naturalmente, también ella persigue la independencia

del destino –tal es la expresión que cabe aquí– y con esta intención

traslada la satisfacción a los procesos psíquicos internos, utilizando

al efecto la ya mencionada desplazabilidad de la libido, pero sin

apartarse por ello del mundo exterior, aferrándose por el contrario a

sus objetos y hallando la felicidad en la vinculación afectiva con

éstos. Por otra parte, al hacerlo no se conforma con la resignante y

fatigada finalidad de eludir el sufrimiento, sino que la deja a un lado En efecto: jamás nos hallamos tan a merced del sufrimiento como cuando hemos perdido el objeto amado a su amor. Pero no queda agotada con esto la técnica de vida que se funda sobre la aptitud del amor para procurar felicidad; aún queda mucho por decir al respecto.

Cabe agregar aquí el caso interesante de que

la felicidad de la vida se busque ante todo en el goce de la belleza,

dondequiera sea accesible a nuestros sentidos y a nuestro juicio: ya se

trate de la belleza en las formas y los gestos humanos, en los objetos

de la Naturaleza, los paisajes, o en las creaciones artísticas y aun

científicas. Esta orientación estética de la finalidad vital nos protege

escasamente contra los sufrimientos inminentes, pero puede indemnizarnos

por muchos pesares sufridos. El goce de la belleza posee un particular

carácter emocional, ligeramente embriagador. La belleza no tiene

utilidad evidente ni es manifiesta su necesidad cultural, y, sin

embargo, la cultura no podría prescindir de ella. La ciencia de la

estética investiga las condiciones en las cuales las cosas se perciben

como bellas, pero no ha logrado explicar la esencia y el origen de la

belleza, y como de costumbre, su infructuosidad se oculta con un

despliegue de palabras muy sonoras, pero pobres de sentido.

Desgraciadamente, tampoco el psicoanálisis tiene mucho que decirnos

sobre la belleza. Lo único seguro parece ser su derivación del terreno

de las sensaciones sexuales, representando un modelo ejemplar de una

tendencia coartada en su fin. Es notable que los órganos genitales

mismos casi nunca sean considerados como bellos, Apesar de su condición fragmentaria, me atrevo a cerrar nuestro estudio con algunas conclusiones. El designio de ser felices que nos impone el principio del placer es irrealizable; mas no por ello se debe –ni se puede– abandonar los esfuerzos por acercarse de cualquier modo a su realización. Al efecto podemos adoptar muy distintos caminos, anteponiendo ya el aspecto positivo de dicho fin –la obtención del placer–, ya su aspecto negativo –la evitación del dolor–. Pero ninguno de estos recursos nos permitirá alcanzar cuanto anhelamos. La felicidad, considerada en el sentido limitado, cuya realización parece posible, es meramente un problema de la economía libidinal de cada |

individuo. Ninguna regla al respecto vale para todos; cada uno debe buscar por sí mismo la manera en que pueda ser feliz. Su elección del camino a seguir será influida por los más diversos factores. Todo depende de la suma de satisfacción real que pueda esperar del mundo exterior y de la medida en que se incline a independizarse de éste; por fin, también de la fuerza que se atribuya a sí mismo para modificarlo según sus deseos. Y aquí desempeña un papel determinante la constitución psíquica del individuo, aparte de las circunstancias exteriores. El ser humano predominantemente erótico antepondrá los vínculos afectivos que lo ligan a otras personas; el narcisista, inclinado a bastarse a sí mismo, buscará las satisfaciones esenciales en sus procesos psíquicos íntimos; el hombre de acción nunca abandonará un mundo exterior en el que pueda medir sus fuerzas. En el segundo de estos tipos, la orientación de los intereses será determinada por la índole de su vocación y por la medida de las sublimaciones instintuales que estén a su alcance. Cualquier decisión extrema en la elección se hará sentir, exponiendo al individuo a los peligros que involucra la posible insuficiencia de toda técnica vital elegida, con exclusión de las restantes. Así como el comerciante prudente evitará invertir todo su capital en una sola operación, así también la sabiduría quizá nos aconseje no hacer depender toda satisfacción de una única tendencia, pues su éxito jamás es seguro: depende del concurso de numeroso factores, y quizá de ninguno tanto como de la facultad del aparato psíquico para adaptar sus funciones al mundo y para sacar provecho de éste en la realización del placer. Quien llegue al mundo con una constitución instintual particularmente desfavorable, difícilmente hallará la felicidad en su situación ambiental, ante todo cuando se encuentre frente a tareas difíciles, a menos que haya efectuado la profunda transformación y reestructuración de sus componentes libidinales, imprescindible para todo rendimiento futuro. La última técnica de vida que le queda y que le ofrece por lo menos satisfacciones sustitutivas es la fuga a la neurosis, recurso al cual generalmente apela ya en años juveniles. Quien vea fracasar en edad madura sus esfuerzos por alcanzar la felicidad, aun hallará consuelo en el placer de la intoxicación crónica, o bien emprenderá esa desesperada tentativa de rebelión que es la psicosis.

Tampoco la religión puede cumplir sus promesas, pues el creyente, obligado a invocar en última instancia los “inescrutables designios” de Dios, confiesa con ello que en el sufrimiento sólo le queda la sumisión incondicional como último consuelo y fuente de goce. Y si desde el principio ya estaba dispuesto a aceptarla, bien podría haberse ahorrado todo ese largo rodeo.

Sigmund Freud |

|

|

|

|

CONCEPTO PSICOANALÍTICO 1910

Quisiéramos señalar, en el caso especial de las perturbaciones

psicogénicas de la visión, las modificaciones introducidas en

nuestra concepción de la génesis de tales afecciones por los

resultados de la investigación psicoanalítica. La ceguera histérica Sumiendo a tal persona en un profundo estado hipnótico y sugiriéndole la idea de que no ve ya nada con uno de sus ojos, se conducirá efectivamente como si aquel órgano hubiese perdido por completo sus facultades visuales, o como una histérica, aquejada de una perturbación óptica, espontáneamente desarrollada. Podemos, pues, reconstruir el mecanismo de la perturbación visual histérica espontánea conforme al modelo de la hipnótica sugerida. En la histérica, la idea de estar ciega no nace de la sugestión del hipnotizador, sino espontáneamente, o, según suele decirse, por autosugestión, y esta idea es en ambos casos tan fuerte que se convierte en realidad, del mismo modo que las alucinaciones, las parálisis y los demás fenómenos sugeridos. Nada de esto parece muy inverosímil, y ha de satisfacer a todos aquellos que puedan sobreponerse a los múltiples enigmas escondidos detrás de los conceptos de hipnosis, sugestión y autosugestión plantea muchas interrogaciones. ¿Cuándo y bajo qué condiciones adquiere una representación la intensa energía necesaria para conducirse como una sugestión y transformarse, sin más, en realidad? Minuciosas investigaciones nos han demostrado que es imposible dar respuesta a esta interrogación sin el auxilio del concepto de lo «inconsciente». Muchos filósofos se rebelan contra la hipótesis de tal psiquismo inconsciente, porque no se han ocupado nunca de los fenómenos que la imponen. Pero a los psicopatólogos se les ha hecho ya inevitable laborar con procesos anímicos inconscientes, representaciones inconscientes, etc. Ciertos ingeniosos experimentos han mostrado que los histéricos atacados de ceguera psicógena continúan viendo en cierto modo. Los estímulos ejercidos sobre el ojo ciego pueden determinar eficazmente ciertas consecuencias psíquicas, por ejemplo, provocar afectos, aunque éstos no resulten ser conscientes. Así, pues, los atacados de ceguera histérica sólo son ciegos para la conciencia; en lo inconsciente continúan viendo. Los descubrimientos de este orden son precisamente los que nos obligan a diferenciar los procesos anímicos en conscientes e inconscientes. ¿Cómo, pues, desarrolla el sujeto la «autosugestión » inconsciente de estar ciego, si precisamente en lo inconsciente continúa viendo? A esta nueva interrogación contestan los investigadores de la escuela francesa declarando que en los enfermos predispuestos a la histeria preexiste una tendencia a la disociación "a la disolución de la coherencia del suceder psíquico", a consecuencia de la cual algunos procesos inconscientes no se extienden hasta lo consciente. Sin entrar a determinar el valor de esta tentativa de explicación para la inteligencia de los fenómenos expuestos, pasaremos ahora a otro punto de vista. La identificación antes apuntada de la ceguera histérica con la provocada por sugestión no puede ya ser mantenida. Los histéricos no ciegan a causa de la representación auto sugestiva correspondiente, sino a consecuencia de la disociaciónentre los procesos inconscientes y los conscientes en el

|

acto de la visión; su idea de no ver es la expresión exacta de situación psíquica y no la causa de tal situación.

Si se me reprocha la falta de claridad de la exposición precedente,

no creo que haya de serme fácil defenderla. He intentado

presentar una síntesis de las opiniones de diversos investigadores,

y para conseguirlo he esquematizado quizá con exceso

material. Quería condensar en un compuesto unitario los conceptos

en los que se ha basado la explicación de los trastornos

psicógenos "la génesis de ideas extraordinariamente poderosas,

la diferenciación de procesos anímicos, conscientes e inconscientes,

y la hipótesis de la disociación psíquica", labor en

que no podía por menos de fracasar, como han fracasado en ella

los autores franceses con P. Janet a la cabeza. Rogando, pues,

excuse, a más de la oscuridad, la infidelidad de mi exposición,

pasaré a relatar cómo el psicoanálisis nos ha conducido a una

concepción más firme y más vital de las perturbaciones psicógenas

de la visión. El psicoanálisis acepta también las hipótesis

de la disociación y de lo inconsciente; pero establece entre ellas

una distinta relación. Nuestra disciplina es una concepción dinámica Así, pues, si los trastornos psicógenos de la visión reposan, como hemos hallado, sobre el hecho de que ciertas representaciones enlazadas a la visión permanecen alejadas de la conciencia, la opinión psicoanalítica habrá de suponer que tales representaciones han entrado en pugna con otras más fuertes, a las que reunimos bajo el nombre del yo como concepto común, diferentemente compuesto en cada caso, y han sucumbido así la represión. Pero, ¿de dónde puede proceder tal pugna, conducente a la represión, entre el yo y ciertos grupos de representaciones? Esta interrogación no podía plantearse antes del psicoanálisis, pues con anterioridad a ella no se sabía nada del conflicto psíquico ni de la represión. Nuestras investigaciones nos han permitido dar la respuesta demandada. Hemos dedicado atención a la significación de los instintos para la vida ideológica y hemos descubierto que cada instinto intenta imponerse, avivando las representaciones adecuadas a sus fines. Estos instintos no se muestran siempre compatibles unos con otros, y sus intereses respectivos entran muchas veces en conflicto. Las antítesis de las representaciones no son sino la expresión de las luchas entre los diversos instintos.

Muy importante para nuestra tentativa de explicación es

innegable oposición entre los instintos puestos al servicio de

sexualidad y de la consecución del placer sexual y aquellos

otros cuyo fin es la conservación del individuo o instintos del

yo. Siguiendo las palabras del poeta, podemos clasificar como

«hambre» o como «amor» todos los instintos orgánicos que

actúan en nuestra alma. Hemos perseguido el «instinto sexual

desde sus primeras manifestaciones en el niño hasta que alcanza

su estructura definitiva, considerada como «normal»,

hemos descubierto que se halla compuesto por numerosos «instintos

parciales», adheridos a los estímulos de ciertas regiones La investigación psicológica de nuestro desarrollo cultural nos ha enseñado que la cultura nace esencialmente a expensas de los instintos sexuales parciales y que éstos han de ser sojuzgados, restringidos, transformados y orientados hacia fines más altos para establecer las construcciones anímicas culturales.

|

|

|

|

|

Otro valiosísimo resultado de estas investigaciones fue el descubrimiento –que nuestros colegas se resisten aún a reconocer– de que aquellas enfermedades a las que se da el nombre de «neurosis» han de ser referidas a las múltiples formas del fracaso de estos procesos de transformación de los instintos sexuales parciales. El yo se siente amenazado por las aspiraciones de los instintos sexuales y se defiende de ellos por medio de represiones, las cuales no logran siempre el efecto deseado y tienen entonces por consecuencia la formación de peligrosos productos, sustitutivos de los reprimidos y de penosas reacciones del yo. De estas dos clases de fenómenos se compone aquello que llamamos síntomas neuróticos. Las consideraciones que preceden parecen habernos apartado considerablemente de nuestro tema, pero nos han facilitado una rápida visión de las relaciones de los estados patológicos neuróticos con nuestra vida anímica total. Volvamos ahora a nuestro problema especial. Los instintos sexuales y los del yo tienen a su disposición los mismos órganos y sistemas orgánicos. El placer sexual no se enlaza exclusivamente con la función de los genitales. La boca sirve para besar tanto como para comer o para la expresión verbal, y los ojos no perciben tan sólo las modificaciones del mundo exterior importantes para la conservación de la vida, sino también aquellas cualidades de los objetos que los elevan a la categoría de objetos de la elección erótica, o sea sus «encantos». Ahora bien: es muy difícil servir bien simultáneamente a dos señores. Cuanto más estrecha relación adquiere uno de estos órganos de doble función con uno de los grandes instintos, más se rehúsa al otro. Este peligro tiene ya que conducir a consecuencias patológicas al surgir un conflicto entre los dos instintos fundamentales y proceder el yo a una represión del instinto sexual parcial correspondiente. Su aplicación a los órganos visuales y la visión resulta muy sencilla. Cuando el instinto sexual parcial que se sirve de la visión llega a provocar con sus exigencias la defensa de los instintos del yo, dando lugar a la represión de las representaciones en las cuales se manifiesta su tendencia, queda perturbada de un modo general la relación de los órganos visuales y de la |

visión con el yo y con la conciencia. El yo pierde su imperio sobre el órgano, el cual se pone por entero a la disposición del instinto sexual reprimido. Parece como si el yo llevara demasiado lejos la represión, no queriendo tampoco ver desde que las tendencias sexuales se han impuesto a la visión. Mas, por nuestra parte, preferimos otra explicación que transfiere la actividad al otro instinto a la tendencia sexual visual reprimida. Este instinto reprimido se venga de la coerción opuesta a su desarrollo psíquico, intensificando su dominio sobre el órgano puesto a su servicio. La pérdida del dominio consciente del órgano es una sustitución nociva de la represión fracasada sólo a este precio posible. Esta relación de los órganos de doble función con el yo consciente y con la sexualidad reprimida es más perceptible que en los órganos de la visión, en los órganos motores; por ejemplo, cuando la mano que se proponía llevar a efecto una agresión sexual queda inmovilizada por una parálisis histérica y no puede ya realizar movimiento ninguno, como si persistiera siempre obstinadamente en la ejecución de aquella única inervación reprimida, o cuando los dedos de una persona que se ha impuesto la renuncia a la masturbación se niegan ya a ejecutar los ágiles movimientos exigidos por el piano o el violín. Con respecto al órgano visual, traducimos nosotros los oscuros procesos psíquicos que presiden la represión del placer sexual visual y la génesis de la perturbación psicógena de la visión, suponiendo que en el interior del individuo se alza una voz punitiva que la dice: «Por haber querido hacer un mal uso de tus ojos, utilizándolos para satisfacer tu sexualidad, mereces haber perdido la vista», justificando así el desenlace del proceso. Interviene también aquí, en cierto modo, la idea del Talión, resultando así que nuestra explicación de los trastornos visuales psicógenos coincide realmente con la que hallamos en mitos y leyendas. En la bella leyenda de lady Godiva, todos los vecinos se recluyen en sus casas y cierran sus ventanas para hacer menos penosa a la dama su exhibición, desnuda sobre un caballo, por las calles de la ciudad. El solo hombre que espía a través de las maderas de su ventana al paso de la desnuda belleza pierde, en castigo, la vista. No es éste el único ejemplo que nos hace sospechar que la neurosis encierra también la clave de la Mitología. Se ha dirigido al psicoanálisis el injustificado reproche de conducir a teorías puramente psicológicas de los procesos sexuales. Y la acentuación del papel patógeno de la sexualidad, que no es, desde luego, un factor puramente psíquico debería protegerla contra tal acusación. El psicoanálisis no olvida nunca que lo anímico reposa sobre lo orgánico, aunque no puede llevar su labor más que hasta esta base y no más allá. Así, está dispuesto a conceder y hasta a postular que no todos los trastornos visuales funcionales pueden ser psicógenos, como los provocados por la represión del placer erótico visual. Cuando un órgano que sirve a ambos instintos intensifica su función erógena, son de esperar, en general, modificaciones de la excitabilidad y de la inervación, que se manifestarán como trastornos de la función del órgano al servicio del yo. Del mismo modo cuando vemos que un órgano dedicado habitualmente a la percepción sensorial se conduce, por intensificación de su función erótica, como un genital, no excluiremos la posibilidad de modificaciones tóxicas del mismo. Para designar ambas clases de perturbaciones funcionales consiguientes a la intensificación erógena, o sea tanto las de origen fisiológico como las de origen tóxico, habremos de conservar, a falta de otro mejor, el antiguo nombre de «neurosis». Las perturbaciones neuróticas de la visión son, con respecto a las psicógenas, lo que en general las neurosis actuales a las psiconeurosis. Ahora bien: las perturbaciones psicógenas de la visión no se presentarán nunca sin aparecer acompañadas de otras neuróticas, y éstas, en cambio, sí pueden surgir aisladamente. Por desgracia, estos síntomas «neuróticos» han sido hasta hoy tan poco estudiados como poco comprendidos, pues no son inmediatamente accesibles al psicoanálisis, y los demás métodos de investigación han prescindido del punto de vista de la sexualidad. Del psicoanálisis nace aún otra ruta mental orientada hacia la investigación orgánica. Podemos preguntarnos si el sojuzgamiento de los instintos sexuales parciales, impuesto por las influencias de la vida, es suficiente por sí solo para provocar los trastornos funcionales de los órganos o si han de preexistir además especiales circunstancias constitucionales que impulsen a los órganos a exagerar su papel erógeno y provoquen con ello la represión de los instintos. En estas circunstancias, tendríamos que estudiar la parte constitucional de la disposición a la adquisición de perturbaciones psicógenas y neuróticas. Es éste el factor que aplicado a la histeria le di el nombre provisional de «complacencia orgánica». Sigmund Freud |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

LA DISOLUCIÓN El complejo de Edipo va designándose cada vez más claramente como el fenómeno central del temprano período sexual infantil. Luego ocurre la disolución. Sucumbe a la represión y es seguido del período de latencia. Pero no hemos visto aún claramente cuáles son las causas que provocan su fin. El análisis parece atribuirlo a las decepciones dolorosas sufridas por el sujeto. La niña que se cree objeto preferente del amor de su padre recibe un día una dura corrección por parte de éste y se ve expulsada de su feliz paraíso. El niño que considera a su madre como propiedad exclusiva suya la ve orientar de repente su cariño y sus cuidados hacia un nuevo hermanito. Pero también en aquellos casos en los que no acaecen sucesos especiales como los citados en calidad de ejemplos, la ausencia de la satisfacción deseada acaba por apartar al infantil enamorado de su inclinación sin esperanza. El complejo de Edipo sucumbiría así a su propio fracaso, resultado de su imposibilidad interna. Otra hipótesis sería la de que el complejo de Edipo tiene que desaparecer porque llega el momento de su disolución, como los dientes de leche se caen cuando comienzan a formarse los definitivos. Aunque el complejo de Edipo es vivido también individualmente por la mayoría de los seres humanos, es, sin embargo, un fenómeno determinado por la herencia, y habrá de desaparecer, conforme a una trayectoria predeterminada, al iniciarse la fase siguiente del desarrollo. Resultará, pues, indiferente cuáles sean los motivos ocasionales de su desaparición e incluso que no podamos hallarlos. Ambas hipótesis parecen justificadas. Pero además resultan fácilmente conciliables. Al lado de la hipótesis filogénica más amplia queda espacio suficiente para la ontogénica. También el individuo entero está destinado, desde su nacimiento mismo, a morir, y también lleva ya indicada, quizá en la disposición de sus órganos, la causa de su muerte. Pero siempre será interesante perseguir cómo se desarrolla el programa predeterminado y en qué forma es aprovechada la disposición por acciones nocivas casuales. Nuestra penetración ha sido aguzada recientemente por la observación de que el desarrollo sexual del niño avanza hasta una fase en la que los genitales se han adjudicado ya el papel directivo. Pero este genital es tan sólo el masculino, o más exactamente aún, el pene; el genital femenino permanece aún desconocido. Esta fase fálica, que es al mismo tiempo la del complejo de Edipo, no continúa desarrollándose hasta constituir una organización genital definitiva, sino que desaparece y es sustituida por el período de latencia. Pero su desaparición se desarrolla de un modo típico y apoyándose en sucesos regularmente emergentes. Cuando el sujeto infantil de sexo masculino ha concentrado su interés sobre sus genitales, lo revela con manejos manuales y no tarda en advertir que los mayores no están conformes con aquella conducta. Más o menos precisa, más o menos brutal, surge la amenaza de privarle de aquella parte tan estimada de su cuerpo.

Esta amenaza de castración parte casi

siempre de alguna de las mujeres que rodean habitualmente al niño, las

cuales intentan muchas veces robustecer su autoridad asegurando que el

castigo será llevado a cabo por el médico o por el padre. En algunos Con gran frecuencia sucede que el infantil sujeto no es amenazado con la castración por juguetear con el pene, sino por mojar todas las noches la cama. Sus guardadores se conducen entonces como si esta incontinencia nocturna fuese consecuencia y testimonio de los tocamientos del órgano genital, y probablemente tienen razón. En todo caso, tal incontinencia duradera puede equipararse a la polución del adulto, siendo una manifestación de la misma excitación genital que por esta época ha impulsado al niño a masturbarse.

Habremos de afirmar ahora que la

organización genital fálica del niño sucumbe a esta amenaza de

castración, aunque no inmediatamente y sin que a ella se agreguen otras

influencias, pues el niño no presta al principio a la amenaza fe ni

obediencia alguna. El psicoanálisis ha concedido recientemente un gran

valor a dos clases de experiencias que no son ahorradas a ningún niño y

por las cuales habría de estar preparado a la pérdida de partes de su

cuerpo altamente estimadas: la pérdida, temporal primero y luego

definitiva, del pecho materno y la expulsión diariamente necesaria del

contenido intestinal. Pero no se advierte que estas experiencias entren

en juego con motivo de la

|

Por nuestra parte no debemos ser tan cortos de vista como los familiares y guardadores del niño, que le amenazan con la castración, y desconocer como ellos que la vida sexual del niño no se reduce por esta época exclusivamente a la masturbación. Aparece también visiblemente en su actitud con respecto a sus padres, determinada por el complejo de Edipo. La masturbación no es más que la descarga genital de la excitación sexual correspondiente al complejo, y deberá a esta relación su significación para todas las épocas ulteriores. El complejo de Edipo ofrecía al niño dos posibilidades de satisfacción, una activa y otra pasiva. Podía situarse en actitud masculina en el lugar del padre y tratar como él a su madre, actitud que hacía ver pronto en el padre un estorbo, o querer sustituir a la madre y dejarse amar por el padre, resultando entonces superflua la madre. El niño no tiene sino una idea muy vaga de aquello en lo que puede consistir la satisfacción amorosa, pero sus sensaciones orgánicas le imponen la convicción de que el pene desempeña en ella algún papel. No ha tenido ocasión tampoco para dudar de que la mujer posea también un pene. La aceptación de la posibilidad de la castración y el descubrimiento de que la mujer aparece castrada, puso, pues, un fin a las dos posibilidades de satisfacción relacionadas con el complejo de Edipo. Ambas traían consigo la pérdida del pene: la una, masculina, como castigo; la otra, femenina, como premisa. Si la satisfacción amorosa basada en el complejo de Edipo ha de costar la pérdida del pene, surgirá un conflicto entre el interés narcisista por esta parte del cuerpo y la carga libidinosa de los objetos parentales. En este conflicto vence normalmente el primer poder y el yo del niño se aparta del complejo de Edipo. Ya he indicado en otro lugar de qué forma se desarrolla este proceso. Las cargas de objeto quedan abandonadas y sustituidas por identificaciones. La autoridad del padre o de los padres introyectada en el yo constituye en él el nódulo del superyó, que toma del padre su rigor, perpetúa su prohibición del incesto y garantiza así al yo contra el retorno de las cargas de objeto libidinosas. Las tendencias libidinosas correspondientes al complejo de Edipo quedan en parte desexualizadas y sublimadas, cosa que sucede probablemente en toda transformación en identificación y en parte inhibidas en cuanto a su fin y transformadas en tendencias sentimentales. Este proceso ha salvado, por una parte, los genitales, apartando de ellos la amenaza de castración; pero, por otra, los ha paralizado, despojándolos de su función.

Con él empieza el período de latencia que

interrumpe la evolución sexual del niño. No veo motivo alguno para no

considerar el apartamiento del yo del complejo de Edipo como una

represión, aunque la mayoría de las represiones ulteriores se produzcan

bajo la intervención del superyó, cuya formación se inicia

La observación analítica permite reconocer o

adivinar estas relaciones entre la organización fálica, el complejo de

Edipo, la amenaza de castración, la formación del superyó y el período

de latencia. Ellas justifican la afirmación de que el complejo de Edipo

sucumbe a la amenaza de castración. Pero con ello no |

|

|

|

|

Nuestro material se hace aquí –incomprensiblemente– mucho más oscuro e insuficiente. También el sexo femenino desarrolla un complejo de Edipo, un superyó y un período de latencia. ¿Pueden serle atribuidos asimismo un complejo de castración y una organización fálica? Desde luego, sí, pero no los mismos que en el niño. La diferencia morfológica ha de manifestarse en variantes del desarrollo psíquico.

La anatomía es el destino, podríamos decir

glosando una frase de Napoleón. El clítoris de la niña se comporta al

principio exactamente como un pene; pero cuando la sujeto tiene ocasión

de compararlo con el pene verdadero de un niño, encuentra pequeño el

suyo y siente este hecho como una desventaja y un motivo de

inferioridad. Durante algún tiempo se consuela con la esperanza de que

crecerá con ella, iniciándose en este punto el complejo de masculinidad

de la mujer. La niña no considera su falta de pene como un carácter

sexual, sino que la explica suponiendo que en un principio poseía un

pene igual al que ha visto en el niño, pero que lo perdió luego por

castración. No parece Con la exclusión del miedo a la castración desaparece también un poderoso motivo de la formación del superyó y de la interrupción de la organización genital infantil. Estas formaciones parecen ser, más que en el niño, consecuencias de la intimidación exterior que amenaza con la pérdida del cariño de los educadores. El complejo de Edipo de la niña es mucho más unívoco que el del niño, y según mi experiencia, va muy pocas veces más allá de la sustitución de la madre y la actitud femenina con respecto al padre. La renuncia al pene no es soportada sin la tentativa de una compensación. La niña pasa -podríamos decir que siguiendo una comparación simbólica- de la idea del pene a la idea del niño. Su complejo de Edipo culmina en el deseo, retenido durante mucho tiempo, de recibir del padre, como regalo, un niño, tener de él un hijo. Experimentamos la impresión de que el complejo de Edipo es abandonado luego lentamente, porque este deseo no llega jamás a cumplirse. Los dos deseos, el de poseer un pene y el de tener un hijo perduran en lo inconsciente intensamente cargados y ayudan a preparar a la criatura femenina para su ulterior papel sexual. Pero, en general, hemos de confesar que nuestro conocimiento de estos procesos evolutivos de la niña es harto insatisfactorio e incompleto. Es indudable que las relaciones temporales causales aquí descritas entre el complejo de Edipo, la intimidación sexual (amenaza de castración), la formación del superyó y la entrada en el período de latencia son de naturaleza típica, pero no quiero afirmar que este tipo sea el único. Las variantes en la sucesión temporal y en el encadenamiento de estos procesos han de ser muy importantes para el desarrollo del individuo. Desde la publicación del interesante estudio de 0. Rank sobre el tema «trauma del nacimiento» no se puede tampoco aceptar sin discusión alguna el resultado de esta pequeña investigación, o sea la conclusión de que el complejo de Edipo del niño sucumbe al miedo a la castración. Pero me parece aún prematuro entrar por ahora en esta discusión y quizá también poco adecuado comenzar en este punto la crítica o la aceptación de la teoría de Rank.

Sigmund Freud |

|

|

|

|

|

El psicoanálisis como la poesía me enseño que lo que diferencia al hombre de otras especies es su condición de hablante, me enseñó a leer el discurso latente en cada demanda y también el concepto de transferencia como operante en cada relación. La gente por miedo, por fantasías inconscientes que no puede reconocer, es capaz de desmayarse en nuestro sillón. Dra. Olga E. de Lucia La boca es un lugar absolutamente privilegiado en el hombre, es a través de la boca como tomamos la leche del pecho de nuestra madre, junto con los ojos, los oídos y otros órganos, digamos que es una de las fuentes de la pulsión, del placer. Hablamos del placer de la boca, de la succión, como un placer que persiste en el hombre desde que se alimenta por vez primera, nunca abandonamos algo que nos hizo gozar, se trata de sumar, aprender a gozar con otras cosas. Después con la aparición de los primeros dientes nace la agresividad, un sinfín de nuevas emociones y sentimientos nacen en nosotros con la salida de los primeros dientes y esto también sucede en la boca.

Todos los gustos están en nuestra boca,

dulce, salado, amargo,

|

|

|

|

|

|

|

|